Contrairement à une idée reçue, un détecteur d’incendie n’est pas un simple interrupteur qui sonne. C’est un instrument de mesure physique de haute précision, un véritable sens surhumain pour votre maison. Cet article plonge au cœur de ces technologies pour révéler comment un « piège à lumière » peut voir la fumée invisible et comment une « peau » électronique peut sentir une montée en température anormale, vous permettant de passer du statut d’utilisateur passif à celui de stratège éclairé de votre propre sécurité.

Ce petit boîtier blanc fixé au plafond, nous le connaissons tous. Souvent, il se manifeste par un bip agaçant lors d’un test de batterie ou, pire, à cause d’une tartine un peu trop grillée. Pour beaucoup, le détecteur de fumée est une contrainte, une obligation légale qu’il faut installer sans trop se poser de questions. On le choisit, on le visse, et on l’oublie, en espérant ne jamais l’entendre pour de vrai. Cette vision, bien que répandue, passe à côté de l’essentiel : ce n’est pas une simple alarme, mais un concentré de technologie fascinante, un véritable organe sensoriel déporté pour votre maison.

Mais si nous arrêtions de le voir comme une simple sirène pour le considérer comme ce qu’il est vraiment : un instrument de physique appliquée, capable de percevoir ce que nos propres sens ne peuvent pas encore déceler ? Comprendre comment il « voit » la fumée ou « sent » la chaleur n’est pas un simple détail technique. C’est la clé pour non seulement respecter la loi, mais surtout pour déployer une stratégie de détection intelligente, adaptée aux risques spécifiques de chaque pièce. C’est la différence entre une sécurité subie et une protection maîtrisée. Cet article vous propose de passer de l’autre côté du miroir, de démonter virtuellement ces capteurs pour en comprendre la « magie » interne.

Pour vous guider dans cette exploration technologique, cet article décortique le fonctionnement de chaque type de capteur, vous aide à choisir le bon détecteur pour le bon endroit, et vous explique la différence fondamentale entre un simple détecteur et un véritable système de sécurité incendie.

Sommaire : La technologie sensorielle de votre maison face au risque incendie

- Le piège à lumière : comment un détecteur optique « voit » la fumée

- Quand la chaleur trahit le feu : le rôle indispensable du détecteur thermique

- Le meilleur des deux mondes : pourquoi les détecteurs multi-capteurs sont l’avenir de la détection

- Au-delà de la fumée et de la chaleur : les détecteurs de l’extrême

- Le nez et la peau de votre système : comment les détecteurs automatiques sentent et ressentent le danger

- Fumée, chaleur, flamme : à chaque pièce son détecteur d’incendie idéal

- Au-delà du détecteur : qu’est-ce qu’un véritable système de détection incendie et pourquoi il pourrait vous être utile

- Votre détecteur n’est pas qu’un simple interrupteur : le dialogue intelligent avec la centrale

Le piège à lumière : comment un détecteur optique « voit » la fumée

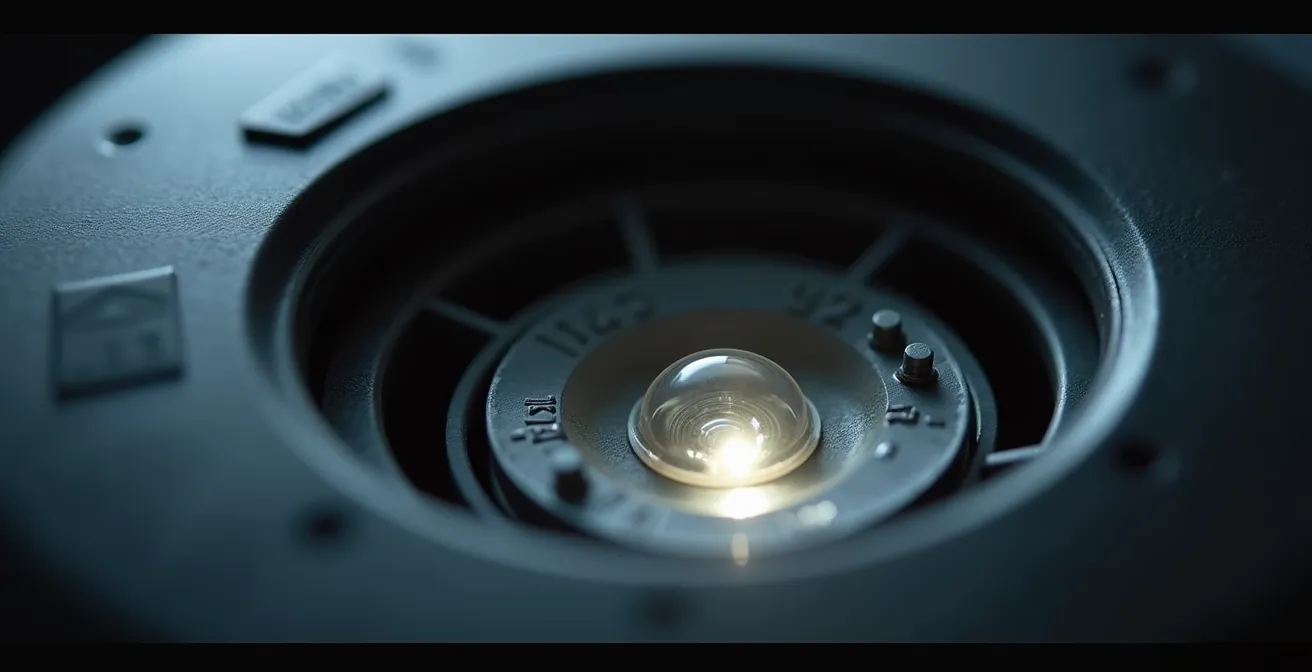

Au cœur du détecteur de fumée le plus courant se cache une merveille d’ingénierie optique. Son secret ne réside pas dans la détection d’une substance, mais dans sa capacité à voir ce qui est presque invisible : les particules de fumée en suspension. Pour y parvenir, il ne regarde pas directement le feu, mais il tend un piège à lumière. Imaginez une petite chambre d’analyse complètement sombre. D’un côté, une diode électroluminescente (LED) émet un faisceau lumineux infrarouge constant, mais ce faisceau est dirigé de telle sorte qu’il ne touche jamais le capteur photoélectrique situé de l’autre côté. En temps normal, le capteur ne voit donc… rien.

C’est ici que la magie opère. Lorsqu’un feu couvant se déclare, les premières particules de fumée, souvent invisibles à l’œil nu, pénètrent dans la chambre d’analyse. Ces particules agissent comme des millions de petits miroirs. Ce phénomène, connu sous le nom d’effet Tyndall, est le même qui vous permet de voir les rayons du soleil à travers la poussière dans une pièce ou les phares d’une voiture dans le brouillard. La lumière émise par la LED est alors diffusée, déviée dans toutes les directions. Une partie de cette lumière déviée atteint finalement le capteur photoélectrique qui, jusqu’alors, était dans le noir. Cette détection de lumière déclenche instantanément l’alarme.

Cette technologie est particulièrement efficace pour les feux à combustion lente, comme un matelas ou un canapé qui se consume sans flamme, car ils produisent de grosses particules de fumée qui diffusent très bien la lumière. C’est l’œil parfait pour surveiller les pièces à vivre et les chambres pendant la nuit.

Quand la chaleur trahit le feu : le rôle indispensable du détecteur thermique

L’œil optique est brillant, mais il a ses faiblesses. Dans une cuisine, les vapeurs de cuisson ou un grille-pain un peu trop enthousiaste peuvent le tromper. Dans un garage, les gaz d’échappement peuvent déclencher des fausses alertes. Pour ces environnements « hostiles », il faut un autre sens, moins sensible aux particules mais tout aussi vital : le sens du toucher, ou plus précisément, de la température. C’est le rôle du détecteur de chaleur, la « peau » de votre système de détection. Il ne cherche pas la fumée, mais une élévation anormale de la température, signalant un feu à développement rapide et à fort dégagement de chaleur.

Il existe deux grandes familles de technologies thermiques, chacune répondant à un besoin spécifique. Leur différence est subtile mais cruciale, comme le montre cette analyse comparative.

| Technologie | Principe | Seuil déclenchement | Usage recommandé |

|---|---|---|---|

| Thermostatique | Seuil fixe de température | 57°C généralement | Chaufferie, local technique |

| Thermovélocimétrique | Vitesse d’élévation température | 8°C/minute | Cuisine, zone de cuisson |

Le détecteur thermostatique est le plus simple : il agit comme un thermomètre qui déclenche l’alarme lorsque la température de la pièce dépasse un seuil fixe, généralement autour de 57°C. Il est parfait pour les locaux techniques où la température peut monter lentement sans que ce soit anormal. Le détecteur thermovélocimétrique, lui, est plus intelligent. Il surveille la vitesse à laquelle la température augmente. Il peut se déclencher s’il détecte une hausse rapide, par exemple 8°C en moins d’une minute, même si la température globale est encore basse. C’est l’idéal pour une cuisine, car il ne sera pas trompé par la chaleur normale d’un four, mais réagira immédiatement à la flambée soudaine d’une friteuse en feu.

Le meilleur des deux mondes : pourquoi les détecteurs multi-capteurs sont l’avenir de la détection

Si le détecteur optique est un œil et le thermique une peau, que se passe-t-il quand on combine les deux ? On obtient un détecteur multi-capteurs, un dispositif doté d’un jugement beaucoup plus fin, qui représente sans conteste l’avenir de la détection d’incendie domestique et professionnelle. L’idée n’est pas simplement d’additionner les deux technologies dans une même boîte, mais de les faire dialoguer pour prendre une décision plus éclairée et, surtout, pour réduire drastiquement les fausses alarmes, le principal fléau des systèmes de détection.

Un détecteur optique seul peut être leurré par la vapeur d’eau d’une douche. Un détecteur thermique seul peut être lent à réagir à un feu couvant qui produit beaucoup de fumée mais peu de chaleur initiale. Le détecteur multi-capteurs, lui, analyse la situation dans son ensemble. S’il « voit » des particules (capteur optique) mais ne « sent » aucune augmentation de chaleur (capteur thermique), il peut en déduire qu’il s’agit probablement de vapeur et décider de ne pas déclencher l’alarme. En revanche, s’il détecte à la fois des particules ET une légère montée en température, la probabilité d’un véritable incendie est beaucoup plus élevée, et l’alerte est donnée sans hésitation. Comme le résume un expert :

Le détecteur ne fait pas qu’additionner les informations, il les confronte pour éviter les fausses alarmes.

– Expert Chubb France, Documentation technique Chubb

Cette logique de confirmation croisée est le cœur de l’intelligence embarquée. Elle permet d’installer des détecteurs dans des zones plus complexes, comme une buanderie ou un couloir près d’une salle de bain, tout en garantissant une fiabilité maximale. En combinant la réactivité du capteur optique aux feux lents et la robustesse du capteur thermique face aux fausses alertes, ces appareils offrent une protection optimale et une plus grande tranquillité d’esprit.

Au-delà de la fumée et de la chaleur : les détecteurs de l’extrême

Dans certains environnements, même un détecteur multi-capteurs sophistiqué atteint ses limites. Que faire dans un immense hangar où la fumée se dilue avant d’atteindre le plafond ? Comment protéger une zone extérieure ou un atelier manipulant des liquides inflammables qui peuvent s’embraser sans produire de fumée initiale ? Pour ces cas extrêmes, les ingénieurs ont développé des sens encore plus spécialisés, de véritables technologies de pointe conçues pour des défis uniques.

L’une des innovations les plus spectaculaires est la détection incendie par analyse d’image. Ces systèmes utilisent des caméras vidéo et des algorithmes d’intelligence artificielle pour « voir » le feu. Ils ne cherchent pas la fumée ou la chaleur, mais analysent en temps réel le flux vidéo pour y repérer les caractéristiques d’une flamme (sa forme, son mouvement, son spectre lumineux) ou l’apparition de fumée directement à sa source. Comme le confirment les spécialistes d’Araani, ces solutions brevetées offrent une détection ultrarapide là où les systèmes traditionnels échouent, avec l’avantage immense d’une vérification visuelle immédiate pour les opérateurs.

Mais la panoplie des détecteurs de l’extrême ne s’arrête pas là. Chaque risque industriel ou spécifique a son propre gardien :

- Détecteur de flamme (UV/IR) : Il possède un œil capable de voir dans l’ultraviolet et l’infrarouge pour repérer instantanément la signature énergétique d’une flamme, idéal pour les zones de stockage de solvants.

- Détecteur de monoxyde de carbone (CO) : Indispensable près des appareils à combustion (chaudière, poêle), il détecte ce gaz mortel, inodore et incolore, souvent signe d’une mauvaise combustion.

- Détection par aspiration (ASD) : Ce système « renifle » en permanence l’air d’une pièce via un réseau de tuyaux pour analyser la présence de particules de fumée à des niveaux infimes, une technologie prisée dans les musées ou les data centers où la moindre alerte doit être précoce.

Le nez et la peau de votre système : comment les détecteurs automatiques sentent et ressentent le danger

Récapitulons. Nous avons vu que le détecteur automatique n’est pas un appareil monolithique, mais une famille de capteurs aux sens bien distincts. Le détecteur optique est un œil, scrutant l’air à la recherche de la moindre particule de fumée qui viendrait trahir un feu couvant. Sa sensibilité est sa force, mais aussi sa faiblesse : comme un œil parfait dans le noir, il est totalement aveuglé par la vapeur. C’est ici qu’intervient la « peau » du système, le détecteur thermique. Insensible aux faux-semblants comme la vapeur ou la poussière, il ne réagit qu’à une élévation de température, qu’elle soit absolue (thermostatique) ou soudaine (thermovélocimétrique).

Le choix entre ces sens n’est donc pas une question de supériorité, mais de contexte. Placer un détecteur optique dans une cuisine est une erreur de conception aussi évidente que d’essayer de lire un livre les yeux fermés. Le capteur sera constamment sollicité par les vapeurs de cuisson, menant à des déclenchements intempestifs et, à terme, à une perte de confiance dans le système. Inversement, placer uniquement un détecteur thermique dans une chambre à coucher serait dangereux. Il ne réagirait pas à un feu de matelas qui produit une fumée toxique bien avant que la température de la pièce n’atteigne le seuil d’alarme.

Un capteur optique réagit rapidement aux feux couvants mais est aveuglé par la vapeur, comme un œil parfait dans le noir.

– Expert Smartwares, Documentation technique détecteurs

La véritable intelligence d’un système de détection ne vient pas d’un seul capteur surpuissant, mais de l’orchestration de plusieurs sens complémentaires. C’est en comprenant la physique de chaque type de feu et les limites de chaque technologie que l’on peut concevoir une couverture de sécurité qui ne laisse aucune place au doute, en assignant à chaque zone de la maison le gardien le plus adapté à ses risques spécifiques.

Fumée, chaleur, flamme : à chaque pièce son détecteur d’incendie idéal

Maintenant que vous maîtrisez la science derrière chaque type de capteur, le placement de vos détecteurs n’est plus une simple question de suivre une notice, mais un exercice de logique stratégique. Il ne s’agit plus de se demander « où installer mon détecteur ? », mais plutôt « quel type de feu est le plus probable dans cette pièce et quel sens est le plus apte à le détecter en premier ? ». Cette approche change tout. Une cuisine n’est pas un couloir, un garage n’est pas une chambre. Chaque espace a son propre profil de risque et nécessite donc son propre gardien spécialisé.

Les règles d’installation classiques (au plafond, au centre de la pièce, loin des murs) restent valables car elles découlent de la physique : la fumée et l’air chaud montent et s’accumulent en hauteur. Cependant, le choix de la technologie est encore plus crucial. L’erreur la plus commune est de vouloir installer le même modèle de détecteur optique partout. Si c’est un bon début pour les chambres et les couloirs, c’est une source garantie de problèmes dans les zones produisant de la vapeur ou des poussières. Pour vous aider à concevoir votre propre plan de protection, voici un guide pratique qui transforme les règles générales en décisions éclairées, pièce par pièce.

Votre plan d’action pour un audit de détection incendie

- Cartographier les zones : Listez toutes les pièces de votre logement, y compris les zones techniques (garage, chaufferie, combles).

- Identifier les risques : Pour chaque pièce, notez le risque principal (ex: Cuisine -> feu de cuisson rapide, vapeurs ; Chambre -> feu couvant de literie ; Garage -> gaz d’échappement, liquides inflammables).

- Choisir le bon capteur : Attribuez la technologie la plus adaptée à chaque risque (ex: Thermovélocimétrique pour la cuisine, optique pour la chambre, thermique pour le garage).

- Vérifier la couverture : Assurez-vous que les chemins d’évacuation (couloirs, paliers) et les zones de sommeil sont couverts en priorité par des détecteurs optiques ou multi-capteurs.

- Planifier l’intégration : Établissez un plan d’installation ou de mise à niveau, en commençant par les zones les plus critiques pour une protection optimale.

En suivant cette démarche, vous ne vous contentez pas d’installer des détecteurs ; vous bâtissez un réseau de sentinelles intelligentes, chacune parfaitement adaptée à son poste de surveillance.

Au-delà du détecteur : qu’est-ce qu’un véritable système de détection incendie et pourquoi il pourrait vous être utile

En France, la loi a démocratisé la sécurité incendie. En effet, depuis le 8 mars 2015, 100% des logements français doivent être équipés d’au moins un Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF). C’est un progrès immense, mais il est crucial de comprendre ce que cette obligation minimale implique : un DAAF est, comme son nom l’indique, autonome. Il détecte, et il sonne. Point. C’est une sentinelle isolée qui crie au danger, mais qui ne parle à personne d’autre.

Un véritable Système de Détection Incendie (SDI), ou Système de Sécurité Incendie (SSI) dans le jargon professionnel, est radicalement différent. Ce n’est plus une sentinelle, c’est une armée coordonnée. Dans un tel système, les détecteurs ne sont plus des unités autonomes mais les « yeux » et les « oreilles » d’une centrale intelligente, le « cerveau » du dispositif. Cette distinction est fondamentale. Lorsqu’un détecteur d’un SDI se déclenche, il ne se contente pas de sonner localement. Il envoie un signal précis à la centrale, indiquant qui il est et où il se trouve. Le cerveau peut alors prendre des décisions beaucoup plus complexes : déclencher toutes les sirènes de la maison, envoyer une alerte sur votre téléphone, prévenir un centre de télésurveillance, couper l’arrivée de gaz, déverrouiller les portes ou même allumer un chemin lumineux pour guider l’évacuation.

Le passage du DAAF au SDI est un saut qualitatif majeur en matière de sécurité, particulièrement pertinent dans plusieurs cas :

- Grandes maisons ou à étages : Un SDI garantit que l’alarme déclenchée au sous-sol sera entendue dans les chambres du deuxième étage.

- Résidences secondaires : La capacité d’alerte à distance est indispensable pour réagir même en votre absence.

- Personnes à mobilité réduite : L’automatisation des actions (alerte des secours, déverrouillage des issues) peut être vitale.

Choisir un SDI, c’est passer d’une sécurité passive à une sécurité active et intelligente. Il ne s’agit plus seulement d’être averti, mais de bénéficier d’un système qui commence à agir pour vous protéger.

À retenir

- La détection optique, idéale pour les chambres, repose sur l’effet Tyndall où la fumée diffuse un faisceau lumineux.

- La détection thermique, indispensable en cuisine ou garage, réagit à une température fixe (thermostatique) ou à sa vitesse d’augmentation (thermovélocimétrique).

- Un Système de Détection Incendie (SDI) est supérieur à un détecteur autonome (DAAF) car ses capteurs communiquent avec une centrale pour une action coordonnée.

Votre détecteur n’est pas qu’un simple interrupteur : le dialogue intelligent avec la centrale

Nous avons établi la différence fondamentale entre un détecteur autonome (DAAF) et un système intégré (SDI). Mais pour vraiment saisir la puissance de ce dernier, il faut se pencher sur la nature de la communication entre les détecteurs et leur centrale. Ce n’est pas un simple signal « on/off ». C’est un véritable dialogue intelligent et permanent. Dans un système adressable moderne, chaque détecteur possède une identité unique. La centrale ne se contente pas d’attendre un signal d’alarme ; elle interroge en permanence chaque capteur, vérifiant son état de santé, son niveau d’encrassement, et s’assurant qu’il est parfaitement opérationnel.

Cette supervision automatique change tout en matière de maintenance et de fiabilité. Fini le doute sur la pile ou le bon fonctionnement. La centrale vous préviendra proactivement si un détecteur nécessite un nettoyage ou une intervention. Mais le plus grand avantage de ce dialogue se révèle au moment critique. Lorsqu’un incendie se déclare, la centrale sait exactement quel détecteur a donné l’alerte, permettant une localisation instantanée du sinistre. Cette information est cruciale, surtout la nuit, où 70% des incendies domestiques mortels se produisent. Savoir si le feu démarre dans la cuisine ou au sous-sol permet de choisir le chemin d’évacuation le plus sûr.

Cette distinction entre le « cri » isolé d’un DAAF et le « rapport » précis d’un détecteur de SDI est clairement mise en évidence lorsque l’on compare leurs capacités.

| Caractéristique | DAAF (Autonome) | DAI (Système) |

|---|---|---|

| Communication | Alarme locale uniquement | Dialogue avec centrale SSI |

| Localisation | Non identifiable | Identification précise zone |

| Maintenance | Manuelle | Supervision automatique |

| Évacuation | Non gérée | Commande éclairage, portes |

| Obligation | Loi Morange (habitat) | ERP, locaux professionnels |

En somme, un système intelligent ne se contente pas de détecter un problème. Il le localise, vérifie sa propre capacité à réagir, et initie une réponse coordonnée. C’est cette communication qui transforme une collection de capteurs en un véritable écosystème de sécurité.

Fort de cette compréhension des technologies, l’étape suivante consiste à évaluer précisément vos besoins pour concevoir un système de détection sur mesure, un gardien électronique veillant avec des sens multiples et coordonnés sur votre sécurité.