En résumé :

- Votre premier réflexe : localiser et fermer la vanne d’arrêt d’eau générale immédiatement.

- Deuxième action : couper l’électricité pour écarter tout risque d’électrocution.

- Troisième action : commencer le sauvetage stratégique (surélever, documenter) en attendant le plombier.

- Prévention : contrôler la pression (réducteur) et protéger du gel sont les deux clés pour éviter 90% des ruptures.

Le bruit est soudain, violent. L’eau ne goutte pas, elle déferle. Le sol de votre cuisine, salle de bain ou cave se transforme en quelques secondes en une pataugeoire glacée. Face à une rupture de canalisation, la panique est la première réaction, et c’est votre pire ennemie. Elle paralyse, fait perdre un temps précieux et aggrave une situation déjà critique. Beaucoup de guides vous diront simplement de « couper l’eau » ou d' »appeler un plombier ». Ces conseils sont justes, mais totalement insuffisants face au chaos d’une inondation domestique.

La plupart des dégâts majeurs ne sont pas causés par la rupture elle-même, mais par les mauvaises décisions prises dans les 5 premières minutes. Cet article n’est pas une simple liste de tâches. C’est un entraînement mental, une séquence d’actions réflexes conçue pour être mémorisée et exécutée dans l’urgence. Notre angle directeur est simple : transformer votre panique en un protocole d’urgence maîtrisé. Nous allons vous apprendre non seulement quoi faire, mais surtout dans quel ordre le faire pour passer du statut de victime de la situation à celui de pilote de la gestion de crise.

Nous allons d’abord graver dans votre mémoire l’emplacement et le fonctionnement de votre « bouton rouge » : la vanne d’arrêt. Ensuite, nous analyserons les faiblesses de votre installation pour mieux les prévenir. Enfin, nous déroulerons le protocole complet, depuis les gestes de sauvetage jusqu’à la gestion administrative du sinistre avec votre assurance. Suivez le guide, votre sérénité future en dépend.

Sommaire : Votre plan de bataille contre la rupture de canalisation

- Le bouton rouge de votre plomberie : savez-vous vraiment où se trouve votre vanne d’arrêt générale et comment l’utiliser ?

- Pourquoi vos tuyaux lâchent : les 4 ennemis jurés de vos canalisations

- Préparer sa plomberie pour l’hiver : la checklist pour éviter que vos canalisations n’explosent de froid

- La pièce méconnue qui protège toute votre plomberie : le réducteur de pression

- Canalisation rompue à 2h du matin : comment trouver un plombier en urgence sans se faire arnaquer

- Le sol est trempé : les 5 gestes d’urgence pour limiter la catastrophe (et sauver votre dossier d’assurance)

- Canalisation rompue à 2h du matin : comment trouver un plombier en urgence sans se faire arnaquer

- Dégât des eaux : le guide de survie complet, de la serpillère à l’indemnisation

Le bouton rouge de votre plomberie : savez-vous vraiment où se trouve votre vanne d’arrêt générale et comment l’utiliser ?

Instruction numéro un : oubliez tout le reste. Votre seule et unique priorité est de trouver et de fermer la vanne d’arrêt générale. C’est l’interrupteur qui stoppe l’hémorragie. Chaque seconde où l’eau continue de couler multiplie les dégâts. Savoir où elle se trouve n’est pas une option, c’est une connaissance vitale. Prenez le temps, maintenant, au calme, de faire cet exercice de repérage. En situation de crise, vous n’aurez pas le temps de chercher.

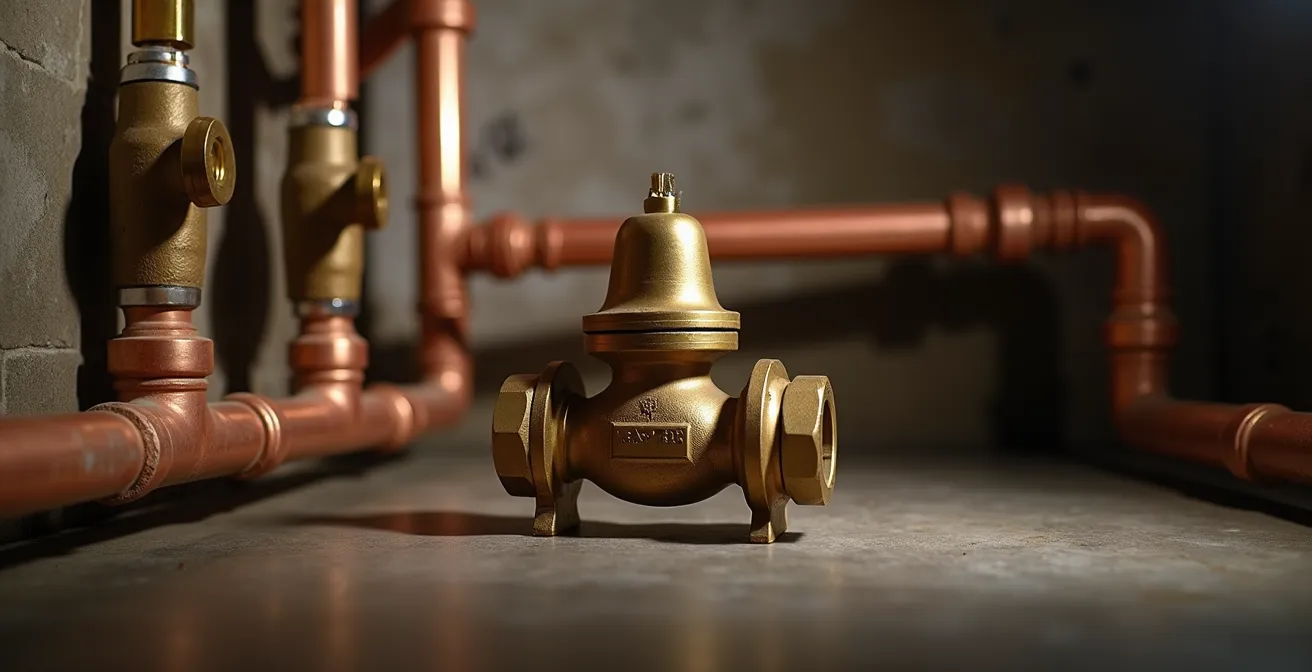

La localisation varie selon votre logement. Dans un appartement récent, cherchez dans les toilettes ou près d’une trappe sur le palier. Dans un immeuble ancien, elle se situe souvent à la cave. Pour un pavillon ou une maison individuelle, le point de départ de votre recherche est le garage ou un placard technique près du point d’entrée de l’eau dans la maison. Une fois localisée, il faut savoir la manipuler. Il existe principalement deux types de vannes, comme le montre l’illustration ci-dessous.

La vanne à levier (ou à boisseau sphérique) est la plus simple : une rotation d’un quart de tour suffit pour la fermer (le levier passe de parallèle à perpendiculaire au tuyau). La vanne à volant (ou à opercule) demande plusieurs tours complets dans le sens des aiguilles d’une montre. Attention : ne forcez jamais une vanne grippée. Pour éviter ce problème, manœuvrez-la une à deux fois par an. Cet entretien préventif de quelques secondes vous sauvera des minutes cruciales en cas d’urgence.

Pourquoi vos tuyaux lâchent : les 4 ennemis jurés de vos canalisations

Une rupture de canalisation n’est que rarement un coup du sort. C’est le plus souvent l’aboutissement d’un processus de dégradation lente. Comprendre ces mécanismes, c’est se donner les moyens d’agir en amont. Le premier coupable, et de loin, est l’usure naturelle. Selon les experts du secteur, la cause principale des ruptures est le vieillissement global des installations. Avec le temps, les matériaux (cuivre, PVC, PER) se fatiguent, se fissurent et perdent leur étanchéité. Une installation de plus de 20 ans doit faire l’objet d’une vigilance accrue.

Le deuxième ennemi est le gel. L’eau, en gelant, augmente de volume d’environ 9%, exerçant une pression colossale capable de faire littéralement exploser n’importe quel tuyau, même en métal. Les canalisations les plus à risque sont celles situées dans des zones non chauffées : caves, garages, combles, et les points d’eau extérieurs. Le troisième adversaire est la surpression. Une pression d’eau trop élevée dans votre réseau domestique agit comme un stress permanent sur l’ensemble des tuyaux, raccords et soudures, accélérant leur vieillissement et provoquant des défaillances prématurées.

Enfin, le quatrième ennemi est un phénomène méconnu mais destructeur : le « coup de bélier ».

Étude de cas : le coup de bélier, l’ennemi silencieux des immeubles français

Le « coup de bélier » est ce bruit sec et violent que vous entendez parfois lorsque vous fermez brusquement un robinet mitigeur. Cette onde de choc se propage dans toute la tuyauterie et fatigue à petit feu les soudures et les raccordements jusqu’à la rupture. Ce phénomène est particulièrement fréquent dans les immeubles où les installations sont partagées. Un simple dispositif appelé « anti-bélier », installé par un plombier, absorbe cette onde et protège durablement l’ensemble du réseau, prévenant des ruptures coûteuses.

Connaître ces quatre cavaliers de l’apocalypse de la plomberie est la première étape pour mettre en place une stratégie de défense efficace et ciblée, et ne plus subir les événements.

Préparer sa plomberie pour l’hiver : la checklist pour éviter que vos canalisations n’explosent de froid

Le gel est l’une des causes les plus brutales et les plus évitables de rupture de canalisation. La préparation à l’hiver n’est pas une option, c’est une nécessité, particulièrement en France où les vagues de froid peuvent être soudaines. Une inspection et quelques gestes simples à l’automne peuvent vous épargner des milliers d’euros de dégâts. Il s’agit d’identifier et d’isoler toutes les canalisations exposées au froid.

Le principe est simple : empêcher l’eau stagnante dans le tuyau d’atteindre 0°C. Pour cela, plusieurs solutions existent, de la plus simple à la plus technique. L’isolation est la première ligne de défense. Des manchons en mousse, très économiques, suffisent dans la plupart des cas. Pour les zones très exposées ou les climats rigoureux, des câbles chauffants autorégulants offrent une protection active. N’oubliez pas non plus les robinets extérieurs, souvent la première victime du gel. Le tableau suivant vous aidera à comparer les options.

| Solution | Coût moyen | Efficacité | Installation |

|---|---|---|---|

| Manchons isolants | 5-15€/mètre | Bonne (-5°C) | Facile (DIY) |

| Câble chauffant | 20-40€/mètre | Excellente (-20°C) | Moyenne (électricien recommandé) |

| Housse robinet extérieur | 10-25€/unité | Bonne | Très facile |

Pour vous assurer de n’oublier aucun point critique, suivez méthodiquement la liste de contrôle ci-dessous. C’est votre plan d’action pour « hiverner » votre plomberie en toute sérénité.

Votre plan d’action anti-gel pour la plomberie

- Isoler les tuyaux exposés : Munissez-vous de manchons calorifuges (disponibles chez Leroy Merlin ou Castorama) et recouvrez toutes les canalisations dans les caves, garages et vides sanitaires.

- Protéger les points critiques : Pour les combles non isolés ou les zones les plus froides, envisagez la pose de câbles chauffants antigel.

- Sécuriser les résidences secondaires : Si vous vous absentez longtemps, purgez entièrement l’installation d’eau et activez le mode « hors-gel » de votre système de chauffage.

- Protéger les robinets extérieurs : Coupez leur alimentation en eau, purgez-les et couvrez-les avec des housses isolantes spécifiques.

- Vérifier les zones oubliées : Inspectez et calorifugez les canalisations passant dans les murs non isolés ou les gaines techniques peu protégées, même dans un logement occupé en permanence.

La pièce méconnue qui protège toute votre plomberie : le réducteur de pression

Si vos canalisations avaient un garde du corps, ce serait lui. Le réducteur de pression est une pièce essentielle, souvent ignorée, qui veille silencieusement sur la santé de votre installation. Son rôle est de réguler la pression de l’eau fournie par le réseau public avant qu’elle n’entre dans votre logement. Une pression trop forte (souvent supérieure à 3 bars) est une source de stress mécanique constant pour vos tuyaux, joints, et appareils électroménagers (lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau). L’installer n’est pas un luxe, c’est une obligation légale dans de nombreux cas.

En effet, la réglementation française est claire à ce sujet. Selon les normes en vigueur dans la construction, l’installation d’un réducteur de pression est obligatoire dans les logements où la pression du réseau public dépasse 3 bars. Cette pièce en forme de cloche, généralement en laiton, se situe juste après votre compteur d’eau et protège l’intégralité de votre réseau privé. Elle est votre meilleure alliée contre l’usure prématurée et les ruptures liées à la surpression.

Cependant, cette pièce a une durée de vie limitée, généralement entre 8 et 10 ans. Un réducteur défaillant peut devenir aussi dangereux que son absence. Certains signes doivent vous alerter : des bruits de « coups de bélier » fréquents, une pression qui semble anormalement forte aux robinets, ou le groupe de sécurité de votre chauffe-eau qui fuit en permanence. Pour un contrôle précis, un plombier peut mesurer la pression avec un manomètre. Idéalement, elle doit se situer entre 2,5 et 3 bars. Un contrôle préventif tous les 5 ans est une sage précaution.

Canalisation rompue à 2h du matin : comment trouver un plombier en urgence sans se faire arnaquer

L’eau est coupée, l’électricité aussi. Le plus gros du danger est écarté. Maintenant, vous avez besoin d’un professionnel, et vite. C’est à ce moment précis que le risque de se faire arnaquer est le plus élevé. La panique, l’urgence et le manque de connaissance font de vous une proie facile pour les entreprises peu scrupuleuses qui profitent de la détresse. Votre objectif est de trouver un artisan compétent, honnête et disponible, même en pleine nuit. Le premier réflexe n’est pas de taper « plombier urgence » sur Google et d’appeler le premier numéro.

Votre meilleure arme est la préparation. Ayez toujours, dans votre téléphone ou affiché près du compteur, le numéro de deux ou trois plombiers locaux de confiance, recommandés par des voisins ou votre syndic. Si vous n’en avez pas, privilégiez les plateformes qui vérifient les artisans ou contactez l’assistance de votre assurance habitation. Ils disposent souvent d’un réseau de professionnels agréés. Lorsque vous appelez un artisan en urgence, vous devez mener l’interrogatoire. Ne soyez pas passif. C’est votre argent et votre sécurité qui sont en jeu.

Avant de donner votre accord pour un déplacement, vous devez obtenir des réponses claires. Ne vous contentez pas de décrire le problème. Adoptez une posture de client averti en posant des questions précises. Cette approche a un double effet : elle vous permet de qualifier le sérieux du professionnel et de dissuader les opportunistes.

Utilisez ce script de questions pour chaque appel :

- Quel est votre numéro de SIRET ? (Permet une vérification rapide sur des sites comme societe.com)

- Quels sont précisément vos tarifs ? (Taux horaire de main-d’œuvre, frais de déplacement, majoration nuit/week-end)

- Pouvez-vous m’envoyer une estimation ou un devis par SMS ou email avant toute intervention ?

- Êtes-vous en mesure de travailler avec une prise en charge de l’assistance de mon assurance ?

- Disposez-vous d’une assurance responsabilité civile professionnelle ?

Un professionnel sérieux répondra sans hésiter. Un refus ou des réponses vagues sont un signal d’alarme majeur. Raccrochez et appelez le suivant.

Le sol est trempé : les 5 gestes d’urgence pour limiter la catastrophe (et sauver votre dossier d’assurance)

Vous avez coupé l’eau et contacté un plombier. Il y a maintenant une période d’attente, qui peut durer de 30 minutes à plusieurs heures. Ce temps ne doit pas être perdu. C’est le moment du sauvetage stratégique. Chaque action que vous entreprenez maintenant vise un double objectif : limiter les dégâts matériels et constituer un dossier solide pour votre assurance. N’oubliez pas que les dégâts des eaux sont le sinistre le plus fréquent en France. Selon les derniers chiffres, ils représentent une part écrasante des déclarations aux assureurs, avec 43,7 % des sinistres déclarés en 2024. Vous n’êtes pas seul, et les procédures sont standardisées, à condition de bien les suivre.

Voici les 5 gestes à accomplir dans l’ordre :

- Couper l’électricité : Si ce n’est pas déjà fait, coupez le courant au disjoncteur général. L’eau et l’électricité forment un cocktail mortel. La sécurité prime sur tout le reste.

- Surélever et protéger : Déplacez les meubles, les appareils électroniques, les tapis et tout objet de valeur hors des zones inondées. Si ce n’est pas possible, placez-les en hauteur sur des cales (livres, boîtes en plastique). Recouvrez les meubles massifs de sacs poubelle ou de bâches.

- Éponger l’eau stagnante : Utilisez des serpillères, des serviettes, des seaux pour retirer un maximum d’eau. Moins l’eau stagne, moins elle aura le temps de s’infiltrer dans les parquets, les murs et les étages inférieurs.

- Aérer au maximum : Ouvrez les fenêtres pour créer un courant d’air. Cela favorisera l’évaporation et limitera le développement de moisissures.

- Documenter TOUT : C’est le point le plus crucial pour votre indemnisation. Prenez des photos et des vidéos des lieux inondés, des biens endommagés, et si possible de l’origine de la fuite avant l’intervention du plombier. Ces preuves visuelles sont irréfutables.

Le Kit SOS Dégât des Eaux : votre équipement de première intervention

Préparez à l’avance une boîte ou un sac contenant : une lampe frontale (pour agir si l’électricité est coupée), du ruban de réparation auto-amalgamant pour un colmatage très temporaire, des gants, des sacs poubelle résistants, et surtout, une copie papier des numéros d’urgence (assurance, plombier) et de votre contrat d’assurance. Ce kit, rangé dans un endroit connu de tous, vous fera gagner un temps précieux et vous évitera de chercher des outils dans la panique.

Ces gestes ne sont pas de simples actions de nettoyage. Ils constituent les premiers actes de gestion de votre sinistre et conditionnent la qualité de votre future indemnisation.

Canalisation rompue à 2h du matin : comment trouver un plombier en urgence sans se faire arnaquer

Le plombier est en route. Vous avez bien qualifié son entreprise au téléphone. La deuxième phase de vigilance commence maintenant : l’intervention elle-même et la facturation. Les arnaques au dépannage d’urgence reposent sur des pratiques bien rodées : devis inexistants ou signés sous pression, tarifs exorbitants, remplacement de pièces non nécessaires. La loi française vous protège, à condition de connaître vos droits. Le point central de cette protection est le devis.

La règle est simple et non négociable. Un professionnel a l’obligation de vous présenter un devis détaillé avant de commencer les travaux. Il doit comporter la description des travaux, le prix des pièces, le taux de main-d’œuvre et les frais de déplacement. Ne vous laissez pas intimider par l’urgence de la situation. Pas de devis signé, pas de travaux. C’est la loi.

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) est très claire sur ce point, comme le rappelle ce principe fondamental :

Au-delà de 150€, un devis détaillé est obligatoire avant travaux selon la loi Hamon

– DGCCRF, via Expertise Sinistre

Dans le cas d’une « urgence absolue » (danger immédiat pour la sécurité des personnes), le plombier peut commencer les travaux sans devis, mais uniquement pour la mise en sécurité (par exemple, colmater la fuite). Toute réparation définitive ou remplacement de pièce doit faire l’objet d’un devis ultérieur. Refusez systématiquement les devis vagues ou les demandes de paiement intégral en espèces. Un professionnel honnête acceptera un acompte et un paiement par chèque ou carte bancaire, et vous fournira une facture en bonne et due forme, indispensable pour votre assurance.

À retenir

- La prévention est moins chère que la réparation : un contrôle annuel du réducteur de pression et une bonne isolation contre le gel éliminent les causes majeures de rupture.

- Votre smartphone est votre meilleur allié : documentez tout (photos, vidéos, échanges) pour constituer un dossier d’assurance inattaquable.

- La loi vous protège : exigez un devis écrit et détaillé pour toute intervention supérieure à 150 €, même en situation d’urgence.

Dégât des eaux : le guide de survie complet, de la serpillère à l’indemnisation

La fuite est réparée, le sol est sec. Le chaos de l’urgence laisse place à la phase administrative : la déclaration de sinistre et la demande d’indemnisation. Cette étape peut être source d’angoisse, mais en comprenant le mécanisme, notamment la convention IRSI qui régit les relations entre assureurs en France, le processus devient plus clair. Vous avez cinq jours ouvrés après la découverte du sinistre pour le déclarer à votre assurance habitation. Faites-le par lettre recommandée avec accusé de réception, ou via votre espace en ligne, en joignant toutes les preuves que vous avez collectées : photos, vidéos, facture du plombier, et une liste chiffrée des biens endommagés avec leurs factures d’achat si possible.

L’une des questions clés est « qui paie quoi ? ». C’est là qu’intervient la convention IRSI (Indemnisation et Recours des Sinistres Immeuble). C’est un accord entre la quasi-totalité des assureurs français pour simplifier la gestion des dégâts des eaux (et incendies) dont le montant est inférieur à 5 000 € HT. Elle désigne un « assureur gestionnaire » unique pour l’ensemble du dossier, même s’il y a plusieurs victimes (vous, votre voisin, la copropriété). Pour vous, cela signifie un seul interlocuteur, ce qui simplifie grandement les choses. Le rôle de cet assureur gestionnaire dépend du montant des dégâts.

Pour mieux comprendre, voici comment fonctionne la convention IRSI. Le coût moyen d’un sinistre de ce type peut vous donner une idée de la tranche dans laquelle vous vous situez. En France, le montant moyen déboursé s’élève à près de 1 200 €, ce qui place la majorité des cas dans la première tranche.

Le tableau suivant, basé sur les informations de la convention IRSI mise à jour, résume qui gère votre dossier.

| Montant des dégâts HT | Tranche IRSI | Gestion du dossier | Recours entre assureurs |

|---|---|---|---|

| ≤ 1 600€ | Tranche 1 | Un seul assureur gère tout le dossier, celui du logement sinistré | Aucun recours possible |

| 1 600€ – 5 000€ | Tranche 2 | Assureur gestionnaire unique (désigné par la convention) | Recours simplifié possible |

| > 5 000€ | Hors convention | Procédure classique avec expertise | Recours de droit commun |

Votre rôle est donc de fournir un dossier complet et précis à votre assureur. Il se chargera ensuite de la gestion, soit en vous indemnisant directement (tranche 1), soit en coordonnant avec les autres assureurs concernés (tranche 2). Une bonne préparation de votre dossier est la garantie d’une indemnisation rapide et juste.

Pour évaluer la couverture de votre contrat actuel ou comparer les offres face à ce type de risque, l’étape suivante consiste à réaliser un diagnostic précis de vos garanties « dégât des eaux ».